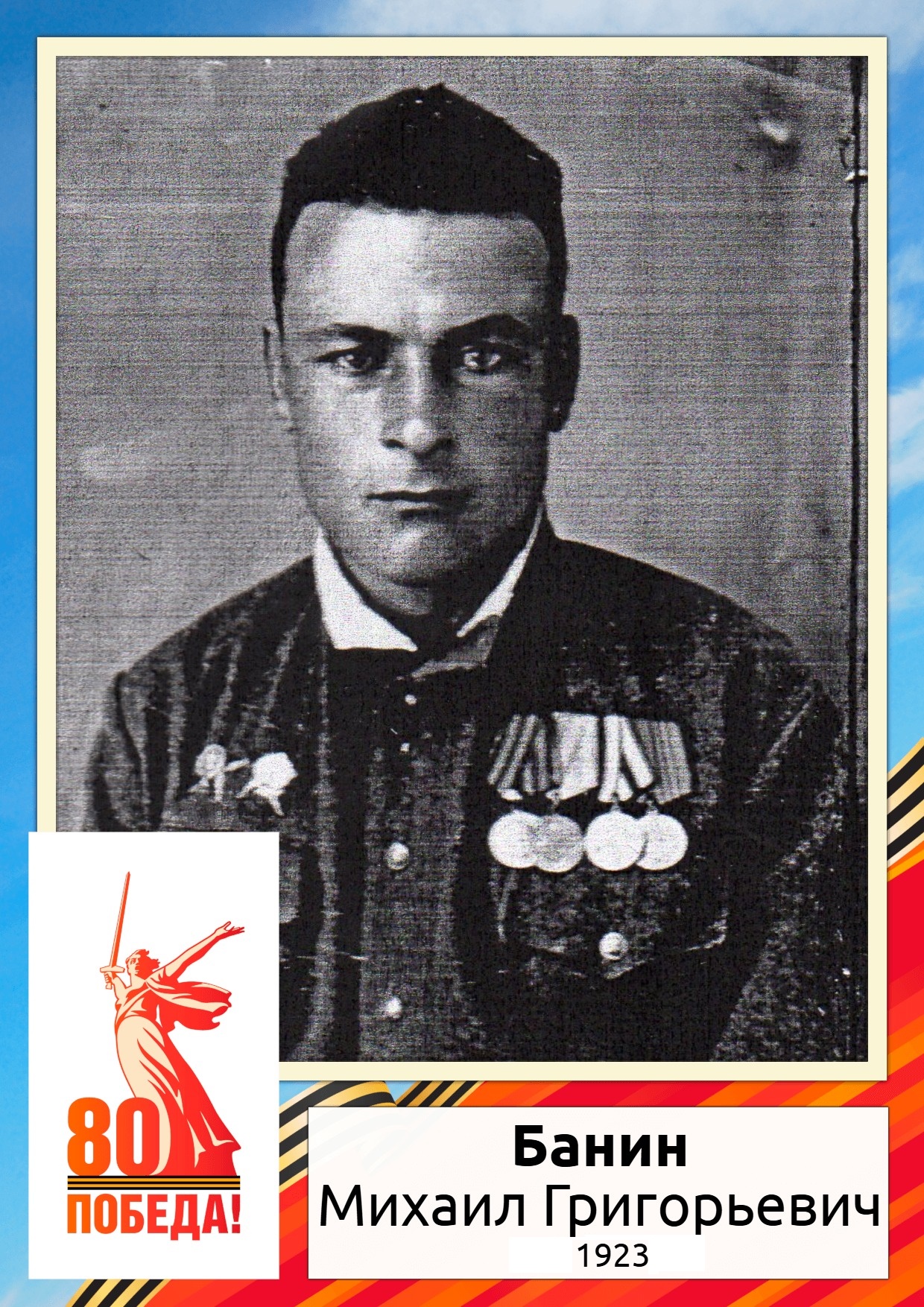

Банин Михаил Григорьевич

Михаил Григорьевич родился 17 ноября 1923 года в селе Ладовская Балка. В многодетной семье крестьян Банина Григория Герасимовича и Баниной Марфы Никитичны. До октябрьской революции и после родители занимались сельским хозяйством.

В 1941 году Михаил Григорьевич окончил 10 класс средней школы села Молотовское.

В 1942 году был призван Молотовским РВК в ряды Советской Армии. Нес службу в 899 стрелковом полку. 1941 год - Закавказский фронт. С 3 марта 1942 года служил в 6 отдельном запасном техническом батальоне противохимической обороны, в должности химик. В 1943 год был направлен в 899 стрелковый полк 271 стрелковой дивизии, в должности командира взвода на Южный фронт. В 1944 году - 1-й Белорусский фронт. В 1945 году служил в 302 отдельно самоходном артиллерийском дивизионе 1-го Белорусского фронта, был назначен на должность начальника химической службы. В этом же году являлся слушателем Высшей офицерской школы города Кострома.

К его личным боевым заслугам относят следующие факты: Банин М. Г. в боях с немецкими захватчиками проявил отвагу и мужество. Выполняя различные боевые задания, он не взирая не на какие трудности, своевременно обеспечивал дивизион боеприпасами и горючим.

О его боевых подвигах сказано следующее: «2 февраля 1945 года, когда дивизион отбивал яростные контратаки крупных сил пехоты и танков противника, ему было приказано в самый кротчайший срок доставить боеприпасы в район боевых порядков дивизиона. Несмотря на дальний рейс и массированную штурмовку авиацией противника им были в указанный срок доставлены боеприпасы, тем самым оказал большое содействие в отражении всех контратак противника, который пытался опрокинуть наши части на восточный берег реки Одер».

«Начальник химической защиты лейтенант Банин в боях с немецкими захватчиками проявил отвагу и мужество. В период проведения операции проделал большую работу по сохранению имущества химической защиты. Благодаря его работе не было случаев, чтобы имущество было в плохом состоянии.

28.04.1945 необходимо было подвести боеприпасы батареям, ведущим бой. Лейтенант Банин в ночное время выполнил с честью это боевое задание».

За несение боевой службы и подвиги был награжден следующими благодарностями, медалями и Орденами:

- Благодарность товарища Сталина за освобождение Никополя, Николаева, Одессы, Варшавы и взятие г. Берлина.

- Орден «Красной Звезды» №58/Н 25.02.1945 г.

- Орден «Красной Звезды» №909975-18.05.1945 г.

- Медаль «За оборону Кавказа». 1.05.1944 г.

- Медаль «За освобождение Варшавы». 9.06.1945 г.

- Медаль «За взятие Берлина». 9.06.1945 г.

3 октября 1945 года был демобилизован из главного Военно - химического Управления Советской Армии приказом № 0569 ст. 43 п «а».

Гражданкой специальности не имел. После войны с 17.10.1945 года работал завхозом в Молотовском детском доме №1 в селе Ладовская Балка, Молотовского района, Ставропольского края. С августа 1952 по июль 1971 год работал в средней школе №2 села Ладовская Балка, преподавателем физической и военной подготовки.

В 1946 году женился на дочери крестьянина-бедняка Усиковой (Баниной) Нине Ивановне. Воспитывали троих детей.

В 1950 году по ст. 2 Указа от 4.06.1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества», был приговорен к 3 годам исправительно-трудового лагеря, выбыл из рядов КПСС.

Наградной лист "Орден Красной звезды"